Священное писание о посте

Пост заповедан:

слово Господне, которое было к Иоилю: назначьте пост, созовите старцев и всех жителей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу (Иоил. 1, 1, 14).

Автор: протоиерей Евгений. Дата публикации: . Категория: Православная Церковь.

Пост заповедан:

слово Господне, которое было к Иоилю: назначьте пост, созовите старцев и всех жителей в дом Господа Бога вашего и взывайте к Господу (Иоил. 1, 1, 14).

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Московская Патриархия.

Как «военный» митрополит, по обязанности и по убеждению я однозначно благословляю наше войско на защиту Родины… Я бы ни за что не стал благословлять украинских военнослужащих сдавать оружие, а тем более воевать против своих соотечественников. Мы же не пошли на Ростов-на-Дону или Смоленск. Есть государственная граница, которую признает Российская Федерация, есть межгосударственные документы о ее нерушимости, и нет никакого сомнения, что украинский солдат должен исполнять данную им присягу.

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Общество.

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Политика.

На данный момент арабы-христиане составляют около 13 % арабов Израиля, то есть примерно 120 тыс. человек

На данный момент арабы-христиане составляют около 13 % арабов Израиля, то есть примерно 120 тыс. человек

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Общество.

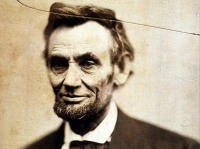

Во время президентства Авраама Линкольна, трижды объявлялись дни национального смирения, поста и молитвы. Главной причиной этого была гражданская война, и центральной темой воззвания стало восстановление в мире единства нации.

Во время президентства Авраама Линкольна, трижды объявлялись дни национального смирения, поста и молитвы. Главной причиной этого была гражданская война, и центральной темой воззвания стало восстановление в мире единства нации.

Автор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: Авторская колонка.

Великопостное послание

Дорогие братья и сестры!

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Московская Патриархия.

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Миротворческая миссия России на Украине должна гарантировать ее жителям право на самобытность и тесные отношения с другими народами исторической Руси, считают в Московском патриархате.

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Миротворческая миссия России на Украине должна гарантировать ее жителям право на самобытность и тесные отношения с другими народами исторической Руси, считают в Московском патриархате.

Автор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Вероятно многим из вас известно, что в одной обители, когда происходила ссора между кем-либо из братий, между монахом или послушником, то духовный отец не разрешал им читать молитву Господню. Почему? Потому что в этой молитве мы молимся: "Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим". Т.е., прости нам грехи наши (долги это — грехи), потому что и мы оставляем должникам нашим. Или: постольку поскольку мы оставляем должникам нашим. "Значит", — говорил духовный отец своему духовному сыну — "если ты не оставляешь своему ближнему его грехов, то значит, ты просишь у Господа, чтобы Он не простил тебе грехи твои. А я не хочу, чтобы ты об этом молился. Поэтому, пока ты не помиришься, не читай молитву Господню". Самим собой понятно, что сразу терялся покой и все время приходило на ум: "Какой же я, собственно, христианин, если я не имею права читать главную христианскую молитву?" И это быстро приводило к сознанию необходимости примириться.

Вероятно многим из вас известно, что в одной обители, когда происходила ссора между кем-либо из братий, между монахом или послушником, то духовный отец не разрешал им читать молитву Господню. Почему? Потому что в этой молитве мы молимся: "Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим". Т.е., прости нам грехи наши (долги это — грехи), потому что и мы оставляем должникам нашим. Или: постольку поскольку мы оставляем должникам нашим. "Значит", — говорил духовный отец своему духовному сыну — "если ты не оставляешь своему ближнему его грехов, то значит, ты просишь у Господа, чтобы Он не простил тебе грехи твои. А я не хочу, чтобы ты об этом молился. Поэтому, пока ты не помиришься, не читай молитву Господню". Самим собой понятно, что сразу терялся покой и все время приходило на ум: "Какой же я, собственно, христианин, если я не имею права читать главную христианскую молитву?" И это быстро приводило к сознанию необходимости примириться.

Таким образом, Господь Свою милость, милость прощения наших грехов, ставит в полную связь с тем, как мы сами прощаем тех, кто против нас виноват.

В этот вечер — вечер Прощеного Воскресенья, по доброму обычаю, принятому в нашей Церкви, верующие просят друг у друга прощение, чтобы простить и получить прощение в грехах вольных и невольных, ведомых и неведомых.

Часто бывает так, что человек, тронутый этим умилительным, торжественным обрядом, охотно кланяется ближнему своему, прося у него прощенье, даже если он с ним как будто бы не сталкивался и может быть даже не встречался почти. Потому что бывают встречи и случаи, когда мы сами, того не зная, может быть чем-то или обидели, оцарапали нашего ближнего, его душу или же, каким-либо соблазном для него послужили. Один Господь все это ведает, а наши грехи, действительно, вольные и невольные и не только против нашего Господа, но и против нашего ближнего.

И вот и бывает, что человек с поклоном, смиренно просит прощенье у своего ближнего, но не находит в себе милости, так же смиренно склониться и просить прощенье у того, с кем он, действительно, поссорился. Нужно нам помнить об одном обстоятельстве, которое всегда облегчает в таких случаях долг примирения. Самолюбие человека мешает ему, оно решительно поперек становится и все нашептывает ему, что он — прав, а что другой виноват и что ему просить не в чем прощения. В действительности, как указывают святые отцы, и как иначе и быть не может, всегда, когда у нас получаются такие столкновения, обе стороны виноваты. Это нужно затвердить раз и навсегда! Потому что, если бы мы были, действительно, совершенными христианами, то и ссор у нас бы не бывало, а раз бывают, значит, мы христиане плохие, а покрыть это можно только взаимным примирением. Вот почему подвижники духовно опытные, когда к ним приходили с вопросами, подобно вот таким: как примириться, как наладить отношения, они всегда говорили: "не занимайтесь никаким выяснением отношений, потому что запутаетесь и поссоритесь еще больше, а просто, по-христиански, поклонитесь друг другу и попросите прощенье и увидите, как все, что вас разделяло и волновало сейчас же растает, как воск от лица огня".

Великий Пост есть время поста и молитвы, есть время покаяния, есть время, когда человек, в особенности, заботится о том, чтобы от милости Божьей получить прощение своих грехов. А вот, Господь предупредил, что если человек сам не примирится с ближним своим, не простит его, тогда напрасны все его молитвы о прощении. Господь ему ответствует: "Ты не прощал и не будешь прощен". Вот поэтому-то наш долг, повторяю, смиряя себя, непременно примириться и главным образом и больше всего с теми, с кем у нас, действительно, отношения испорчены и безусловно, тем более вражда.

Постараемся сделать это от всей души, потомучто Господь, заканчивая одну из Своих притчей, сказал, что Отец Небесный грозно и строго поступит с нами, если мы не простим каждый от сердца своего. Не просто внешне надо примиренье, а именно от сердца своего, если простим ближнего своего прегрешения его против нас. Поэтому примиримся, братие, и прежде всего, конечно, мы служители Божьего престола, по самому положению своему, всегда могущие больше всех, кто бы то ни было, или дать соблазн каким-либо неосторожным проступком, или словом, или чем-либо обидеть кого-либо из наших духовных чад, нашей паствы духовной. Конечно, мы в первую очередь должны в этот торжественный, радостный и светлый вечер просить прощение у вас, наша возлюбленная паства. Вот я и прошу вас об этом, от своего лица, от лица всех наших возлюбленных сопастырей и служителей и всего нашего клира. Несомненно, во многом мы виноваты. Но помните, что любовь христианская все покрывает и поэтому во имя этой любви и по заповеди Господа, просим вас, простить нас. Простите нас, грешных!

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: История РПЦЗ.

ЕПИСКОП ЛАЗАРЬ

ЕПИСКОП ЛАЗАРЬ

Часть 6

Выбора не было, но выбирать надо было. Из двоих кандидатов — патриархийного архимандрита Валентина или катакомбного епископа Лазаря. Первый кандидат был отвергнут сразу и единогласно. Оставался второй. Была еще надежда, что епископом будет катакомбный священник о. Гурий Павлов. Но он возвратился из Америки в прежнем сане.

Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Альтернативное Православие.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Брат от брата укрепляем…» Проблемы Истинного Православия обсуждались на II Мятлевских чтениях 24-25 февраля ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Брат от брата укрепляем…» Проблемы Истинного Православия обсуждались на II Мятлевских чтениях 24-25 февраля

Неделя Страшного Суда в Старостильной Болгарии. ФоторепортажАвтор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Болгарская Старостильная Церковь. Добавить комментарий Просмотров: 4081

Одиннадцатое и двенадцатое Совместные обсуждения ИПЦ Греции и Синода ПротивостоящихАвтор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: ИПЦ Греции. Добавить комментарий Просмотров: 4486

3/16 января 2014 г. в монастыре Святых Киприана и Иустины в Фили (Аттика) состоялось одиннадцатое совместное обсуждение двух комиссий по диалогу между Церковью Истинно-православных христиан Греции и Синодом Противостоящих. 3/16 января 2014 г. в монастыре Святых Киприана и Иустины в Фили (Аттика) состоялось одиннадцатое совместное обсуждение двух комиссий по диалогу между Церковью Истинно-православных христиан Греции и Синодом Противостоящих.Присутствовали все из назначенных членов обеих комиссий.

В ходе обсуждения присутствующие рассмотрели проект совместного экклезиологического документа, который был составлен двумя комиссиями. Главная линия проекта была принята в предыдущем обсуждении. Этот текст, в котором допускаются в дальнейшем расширения или новые формулировки, был воспринят положительно. После продолжительного обсуждения текста каждой из сторон была достигнута договоренность относительно порядка его дальнейшей разработки.

Комиссия от Синода Противостоящих обязалась сформулировать предложения, выдвинутые во время обсуждения, с целью выработки окончательного варианта проекта, который наметили обсудить на следующем совместном рассмотрении, состоявшемся во вторник, 22 января /4 февраля 2014 г. в Дафни (Афины), в церкви Святых апостолов Петра и Павла.

На двенадцатом совместном обсуждении также присутствовали все из назначенных членов обеих комиссий.

РПЦЗ: В г. Малин на Украине Московская Патриархия готовит рейдерский захват Покровского храмаАвтор: Митрополит Агафангел. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ. 2 комментария Просмотров: 4298

Установлено, что митрополит Житомирский Виссарион (Стретович) с помощью губернатора Житомирской области С.Н. Рыжука изготовил мошенническим путем полный пакет документов на, якобы, владение УПЦ МП Покровским храмом в Малине. Несмотря на то, что прихожане РПЦЗ выиграли все суды (включая Верховный суд Украины), также имеется решение Европейского суда, которыми установлено право нашей общины на владение храмом, представители УПЦ МП, совместно с преступниками от прежней украинской власти, не оставляют своих намерений рейдерского захвата храма. Надеемся, что у нынешней власти найдется политическая воля довести дело, длящееся с 2002 года, до законного завершения. Эпидемия осужденияАвтор: протоиерей Евгений. Дата публикации: . Категория: Из разных источников. Подробнее: Эпидемия осуждения Добавить комментарий Просмотров: 3437

Один из наиболее распространенных сегодня грехов – осуждение. Если говорить медицинским языком, то это даже не эпидемия, а пандемия, то есть всеобщее заболевание. Все мы присваиваем себе то, что принадлежит только одному Господу Богу. Господь – всеправедный Судия, Господь – всеведущий Судия, Господь все знает, все ведает. Господь учитывает все мельчайшие обстоятельства. И все смягчающие обстоятельства Он принимает в рассмотрение для того, чтобы нас помиловать. Архиепископ Иоанн (Максимович): О покаянииАвтор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ. Добавить комментарий Просмотров: 3689

Покаяние выражается греческим словом "метаниа." В буквальном смысле, это значит изменение своего ума, своего мудрования. Иными словами, покаяние есть перемена своего настроения, своего образа мысли, перемена человека внутри самого себя. Покаяние есть пересмотр своих взглядов, изменение своей жизни.

Как оно может произойти? Также как когда темная комната, в которую попал человек, озарится солнечными лучами: пока он рассматривал комнату в темноте, она ему представлялась в одном виде: многого, находящегося там, он не видел, и даже не предполагал, что оно там находится. Многие вещи представлялись ему совсем не так, как они есть на самом деле. Ему приходилось двигаться осторожно, так как он не знал, где находятся препятствия. Но вот, комната стала светлой, он видит все ясно и двигается свободно. То же происходит и в духовной жизни. Когда мы погружены в грехи, а ум наш занят житейскими только заботами, мы не замечаем состояния своей души. Равнодушны мы к тому, каковы мы внутри, и постоянно идем по ложному пути, сами того не замечая.

Но, вот луч Света Божия проникает в нашу душу. Сколько мы увидим тогда грязи внутри самих себя! Сколько неправды, сколько лжи! Как безобразными окажутся многие поступки, которые мы воображали прекрасными. Ясно нам станет, что идем мы неверными путями. Ясно нам становится, какой путь верен.

Если мы осознаем тогда свое духовное ничтожество, свою греховность, от души пожелаем своего исправления, - близки мы к спасению. Из глубины души воззовем к Богу: "Помилуй мя Боже, помилуй по Твоей милости!" "Прости меня и спаси!" "Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего!"

При наступлении Великого Поста поспешим простить друг другу все огорчения и обиды. Пусть всегда слышатся нам слова Евангелия прощенного Воскресения: "Аще отпускаете согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный; аще ли не отпущаете человеком согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших."

Прощеное Воскресение в Старостильной БолгарииАвтор: Монахиня Вера. Дата публикации: . Категория: Болгарская Старостильная Церковь. Добавить комментарий Просмотров: 4101

О смирении и кротостиАвтор: протоиерей Евгений. Дата публикации: . Категория: Статьи. Подробнее: О смирении и кротости Добавить комментарий Просмотров: 4414

Наставления выбранные по темам из проповедей Святителя Серафима (Соболева). Смирение является самым главным средством, при помощи коего мы можем совершить дело своего спасения. Архиепископ Аверкий: Особые Воспоминания в Дни ЧетыредесятницыАвтор: протоиерей Евгений. Дата публикации: . Категория: Архив РПЦЗ.

Строже всего проводится первая седмица Великого Поста, которая и в богослужении не имеет в себе ничего праздничного, торжественного. Если в течение ее в будничные дни, то есть с понедельника по пятницу, случится какой‑либо праздник, то он переносится или на Сыропустную неделю или на субботу 1–ой седмицы. Переносится на Сыропустную неделю даже двунадесятый праздник Сретения Господня.

Информационно-аналитический выпуск Интернет-Собора, №29 (ВИДЕО)Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ. Подробнее: Информационно-аналитический выпуск Интернет-Собора, №29 (ВИДЕО) Добавить комментарий Просмотров: 3274

Еще один епископ покинул «ламийский» Синод ИПЦ Греции, поставив эту Церковь на грань распадаАвтор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: Старостильные Церкви. Подробнее: Еще один епископ покинул «ламийский» Синод ИПЦ Греции, поставив эту Церковь на грань распада Добавить комментарий Просмотров: 1920

Епископ Филиппский Амвросий (Никифоридис) покинул «ламийский» Синод ИПЦ Греции и присоединился к «хризостомовскому» Синоду ИПЦ Греции, сообщает «Портал-Credо.Ru». Ольга Никитина: 1991 год, 4-9 июня, I Съезд духовенства в СПб.Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: История РПЦЗ. Подробнее: Ольга Никитина: 1991 год, 4-9 июня, I Съезд духовенства в СПб. Добавить комментарий Просмотров: 3441

Для участия в I съезде духовенства приходов Российской Православной церкви юрисдикции Зарубежного Архиерейского Синода из Екатеринодара в Санкт-Петербург прибыли: высокопреосвященный Лазарь (Журбенко), архиепископ Тамбовский и Моршанский, управляющий приходами РПЦЗ на территории России и преосвященный Вениамин (Русаленко), викарий приходов РПЦЗ на территории России. Гостей и сопровождающих их лиц — представителей канонического православного духовенства катакомбных христиан на Николаевском вокзале встречали благочинный Северо-Западного благочиния священник Сергий Перекрестов и прежде прибывшие на Съезд представители духовенства: Крымского благочиния — во главе с о. благочинным, протоиреем Андроником Кохно; г. Перми — во главе с настоятелем общины Богородице-Казанской церкви, протоиереем Сергием Костаревым; г. Москвы — во главе со вторым священником Успенской церкви с. Валищево, о. Виктором Усачевым. РПЦЗ: Съезд православной молодежи прошел в нашем центре (Миддлбург, штат Нью-Йорк) с 15 по 18 февраля (ФОТО)Автор: i-sobor. Дата публикации: . Категория: РПЦЗ. Подробнее: РПЦЗ: Съезд православной молодежи прошел в нашем центре (Миддлбург, штат Нью-Йорк) с 15 по 18 февраля (ФОТО) 1 комментарий Просмотров: 3670

| |||||||